「極楽通信・UBUD」

ウブドなんでも事典

○あ行

@あ

アノム・バリス(Anak Agung Gede Anom Putra)

1965年、ウブド生まれ。

スマラ・ラティ歌舞団のリーダー。

バリ舞踊のひとつ「バリス・トゥンガル=Baris Tunggal」の踊り手として名高い。

バリス・トゥンガルは、男性一人で演じる、戦士の舞踊のこと。

「アノム・バリス」と呼んで通じてしまうほど、バリス・ダンサーとして有名だ。

彼の踊るバリス・トゥンガルを観た人は、誰もが身体が震えるような衝撃を受けることだろう。

私は、涙が溢れ出していた。

それは、自然の驚異を目にした感動に似ている。

アノムは、それをスピリットと言う。

観る人の心を、これほどまでに揺り動かすアーチストが、何人いるだろう。

ウブドの貧しい家に生まれ、小学校の制服以外服が買えず、時には氷売りの手伝いなどをして、ささやかな生活費を得ていた。

父親は、バリ舞踊の名士だ。

母は、幼い頃に亡くしている。

10歳の時、彼が生涯の「母」と呼ぶ、人物と出会う。

バリに魅せられてやってきたアメリカ人のアイリーン女史だ。

彼女は、アノムが父親から舞踊を習っている場面に出くわした。

その時、彼の非凡な才能を見抜いていた。

バリ舞踊を習うようにすすめ、スポンサーとなった。

才能はすぐに開花し、村中で評判になる。

16歳でバリ舞踊コンテストのバリス部門で優勝。

政府の奨学金を得て、コカール(芸術専門学校)、ASTI(現在ISI=インドネシア芸術大学)と進学。

どちらも、トップの成績で卒業している。

1986年、ラフォーレミュージアム原宿で行われた「サダ・ブダヤ歌舞団」公演では、踊り手の主要メンバーとして参加。

1988年、ASTI卒業と同時に「スマラ・ラティ(Semara Ratih)」を結成し、現在に至る。

定期公演の名称は「スピリット・オブ・バリ(Spirit of Bali)」。

(写真提供:田尾美野留)

@あ

アリー・スミット(Arie Smit)

幻想的にバリを描き続けるオランダ出身の画家。

1950年代にバリに住み、子供達を集めて絵画を教えた。

1960年代になると、ウブドの近郊の村、プネスタナンに住み、暗い印象だったバリの絵画に鮮やかな色彩を与え、ヤング・アーティスト・スタイル(Young Artists Style )として影響を与えた。

ピタ・マハの創立にも深く関わった人物。

ドイツ人画家のウォルター シュピース(Walter Spies)、オランダ人画家のルドルフ ボネ(Rudolf Bonnet)、とともに、並び称された人物。

晩年は、ネカ美術館内の住居で余生を送っていたと聞く。

フェースブックのRio Helmi氏のコメントに「Sad that Arie Smit didn't make it to his 100th birthday but I guess it was time.Go in peace. 」とあった。

2016年3月23日、享年99歳で昇天。

@あ

アルサナ氏(クトゥット・アルサナ)

ウブドのカリスマ・ヒーラーとして有名。

パダンテガル村の高名なバリアンを先祖を持つ家系に生まれる。

幼少の頃から東洋医学を学び、独学でヒーラーを志した。

バリの伝統的技術に整体や指圧を取り入れ、アロマテラピー、さらに自然界の力を調和させ、オリジナルの気功療法を生み出した。

ハヌマン通りのマッサージサロン「ボディ・ワークス( Bodywork Center )」で施術してくれる。

ジュンジュンガン村には、アシュラムがある。

@あ

アルマ(ARMA)美術館

ウブドの南部プンゴセカン村の田んぼの中にそびえ立つ、赤い瓦屋根の巨大な建造物。

広大な敷地に、美しい庭園を中心にして、展示館、イベントホール、野外劇場、レストラン、カフェー、ブック・ショップなどが配されている。

これがアグン・ライ・ミュージアム( Agung Rai Museum of Art)の全貌です。

称してARMA。

1996年6月9日オープン。

プリアタン村にあるアグン・ライ・ギャラリーのオーナー、Anak Agung Rai氏が館長です。

「バリ島以外のインドネシアの文化、そして、世界中の文化や芸術をここで紹介したい。

それが、バリの芸術や芸能にいい影響を与えたらいい思うんだ。

そして、バリの文化の育成と保存も、もちろんすすんでしていきたい」

積年の夢だったミュージアムの設立のコンセプトを語るアグン・ライ氏。

アグン・ライ氏の豊富なコレクションが見られる展示館、イベント・ホールで国内外の画家の展示会が催され、野外劇場ではバリ芸能が公演されている。

@あ

アントニオ・マリア・ブランコ(Antonio Maria Blanco)

チャンプアン橋の西のほとりの小高い丘に、ユニークな意匠の美術館が建っている。

1952年に、バリ島北部の港町シガラジャに上陸し、その後ウブドに住み着いたアントニオ・ブランコ氏の美術館だ。

(1928年〜1940年まで、チャンプアンの渓谷沿いで暮らしたシュピースの後に登場)

1911年9月15日、フィリッピンの首都マニラで生まれ。

父はスペイン人、母はイタリア人。

シガラジャで知り合ったバリ人男性が、彼をウブドに連れて来た。

男性にウブドの王族・チョコルド家を紹介され、世話になる。

王宮での滞在で、舞踊の練習風景を何度も目にするうち、バリに魅了されていく。

チョコルド家は、チャンプアン橋の袂にある小高い丘の土地、簡素な家とアトリエを無償で与えた。

(シュピースのアトリエのあった近くだ)

彼は、さっそくアトリエで絵を描き始める。

情熱的で風変わりな性格の彼の画風は、それを証明するかのように自由奔放なものであった。

手伝いの家族の中に、美しい娘がいた。

名前をロンジ(Ronji)といい、王宮で子供たちに舞踊を教えている女性だった。

彼は、ロンジをモデルに絵描こうと考えます。

彼の考えるモデルとは、裸婦のことだ。

「モデルになってくれ」と、ロンジに頼みます。

この時代、女性が人前で裸のモデルになるということは考えられなかった。

彼の時々起こす特異な行動も、ロンジには理解できず、モデルをすることを拒んだ。

「芸術のためだ」と力説してロンジを説得しようとする。

ロンジは、もじもじと恥ずかしがるばかり。

何度も拒否するうち、彼の誠意に負けて承諾する。

これを期に、結婚することになる。

作品の多くは、愛する妻ロンジの幻想的なポートレイトだ。

エロチックな絵は、独創的なデザインの額縁で飾られている。

美しい妻と四人の子供たちに囲まれた生活は、のどかなものだった。

芝生の敷き詰められた庭、屋敷寺の向こうには菩提樹が立っている、その向こうにはライスフイルドが見える。

神秘的な丘の上の家で、彼は独特なコラージュや散文を情熱的に制作し続けた。

アトリエは、一般に公開されていて、目の前で制作に励むアントニオ・ブランコ氏の姿を見ることができた。

時には気楽に話しかけてジョークを言い、訪れた人を楽しませてくれる。

彼が人生最後に望んだものは、アトリエを美術館にすることだった。

1998年12月28日、彼の夢はかなった。

名称は「ブランコ・ルネッサンス美術館」。

翌1999年、88年間の生涯を終えて永眠する。

*アントニオ・ブランコ:http://informationcenter-apa.com/kb_Antonio_Blanco.html

(写真提供:田尾美野留氏・1998/3/13撮影)

@い

イブ・オカ

”い”と言えば、イブ・オカしか浮かばなかった。

イブ・オカと言えば、バビグリン(Babi Guling)。

バビグリンと言えば、イブ・オカ。

それほど有名な、イブ・オカのバビ・グリン。

豚の丸焼き料理のことをバビ・グリンと言うことは、ご存知ですよね。

バビ・グリンについては、@ば行で掲載します。

イブ・オカのオカは、称号を持ったカーストの長男長女につく名前。

イブは、既婚の女性を表す時に使う言葉でおばさんと言ったところか。

だからイブ・オカさんは、たくさんいる。

おばさんと呼ぶには、失礼かも思うほどの若い女性でも、イブと呼ぶ。

バリ人は、後ろの言葉にアクセントをつけるので、ブーとしか聞こえないことが多い。

1990年以前、オカおばさんのバビ・グリン屋の創業は、頭にのせて売り歩いた行商。

当時オカさんは、おばさんと呼ぶには失礼な20代後半だったのではないだろうか。

その後、ウブド・カジョ(北ウブド村)のバレ・バンジャール(村役場)の建物を間借りして営業している。

儀礼の時に作られる、普段は、あまり口にしない料理なので、村人に人気のワルンとなった。

1990年代に入り、観光客が増えるとともにツーリストの来店も増える。

豚を食さないムスリムは入店しないが、中華系のお客でいっぱいになる。

バレ・バンジャールは、村に儀礼がある場合は使用できないので自宅で営業。

2008年11月、マス村に大型バスの駐車できるレストランを2号店を開店。

大型バスの駐車できるレストランを開店。

2011年4月には、実家の裏手の渓谷に、大型レストランを開店。

*カースト:http://informationcenter-apa.com/kb_kasta.html

@う

ウブド

ウブド村名の由来は。

薬草を意味するウバット(Ubad)が、通説。

通説となった話は、西暦800年代にさかのぼる。

ロンタル椰子の葉に刻まれた古文書ロンタルに、書き残されていると聞いた。

それには、こう刻まれていたと言う。

8世紀の始め、ジャワ島の高僧ルシ・マルカンディア(Rsi Markandeya)は、神のお告げを受けて、従者とバリ島を訪れた。

2度目の遠征で、美しい渓谷が目に止まった。

2つの川が合流する地点には、豊富に水の湧き出す泉があった。

一行は、旅の疲れを癒すために、この地に留まった。

マルカンディアは、これから進むべき道の思考を混乱させられたことと、川が合流することとにちなんで、この地をチャンプアン=Campuhan(古代ジャワ語・現在バリ語で、混ざるという意味のチャンプー=Campuhに由来する)と名づけた。

マルカンディアが聖地を求めて出発し、幾人かが渓谷の地で生活するようになった。

生活してうちに、多くの薬草があることを知る。

薬草の宝庫だということから、ウバットと呼ぶようになった。

インドネシア語で薬草のことは、ジャム・オバッ(ト)=Jamu obat。

では、この人たちがウブド人の先祖になるのか?

それまで、人々は住んでいなかったのか?

村名も、なかったのか?

そして、いつのまにかウブドになった。

疑問は残る。

ペジェン周辺を拠点に栄えたワルマデワ王朝以前の話である。

*高僧ルシ・マルカンディア:http://informationcenter-apa.com/kb_markandeya.html

@う

ウブド・ラヤ=Ubud Raya

ウブドで初の日本人経営のレストラン。

インドネシア料理と日本料理の店。

インドネシア人画家・アグース氏と結婚した日本人女性(TOSHIKOさん)がもてなしてくれる。

開店は、1986年。

長期滞在者の少なかった、バックパッカーが訪れていた時代。

ウブド大通り西方にある「ネカ・ギャラリー」の近くにあった。

店名の由来はアグース氏の提案で、ユニバーサルをインドネシア語に訳したRAYAとした。

ジャラン・ラヤ・ウブド(ウブド大通り)に開店したから、ついた名前だと思い込んでいた。

初めて知った事実。

何事も、聞いてみないとわからないものだ。

1990年、プンゴセカン通りのプラマシャトル社横に移転。

プンゴセカン通り店では、バンガローも経営していた。

日本人を筆頭に、海外からの観光客が増加し始めた時期。

1998年、椎名誠の「あやしい探検隊・バリ島横恋慕」が出版された。

これは、「山と渓谷社」の編集者だった彼女とアグース氏がコーディネートした仕事でした。

アグン山登頂には、アグース氏が同行している。

と聞いていたが真実は、プロのガイドさんが同行し、アグ?ス氏は麓で待機してたとのこと(笑)。

2013年に閉店するまでの23年間、観光客と長期滞在者の胃袋を満たしてくれた。

様々な相談にも親身になって、応じていた。

公私ともにお世話になった人も多いはず。

壁一面の本棚には、日本語の蔵書がいっぱい。

多くの日本人旅行者が利用した。

2020年7月、8年間の空白のあとプンゴセカン村にワルンとなってよみがえった。

「ノンビリと生活するには、こんな小さなワルンで十分ですよ。スタッフ無しですし」と微笑んでいた。

■営業時間:11.00am〜5.00pm

■定休日:火曜日・金曜日・ニュピ

■WA:085_732_012_436(TOSHIKO)

@え

映画館

1990年、テレビが普及していない時代のこと。

ウブドに、巡回映画が週2回上映されていた。

娯楽らしい娯楽のないこの村で、映画は村人の数少ない娯楽のひとつだった。

インドネシア映画がほとんどだが、時々、外国映画も上映されていた。

国内映画が500ルピアで、外国映画は1000ルピアだった。

場所は、ウブド十 の変則十字路にある二重屋根の大きな建物(ワンティラン)。

スゥエタ通り側に入り口がある。

建物の中に入ると、左手(ウブド大通り側)の壁に取り付けられた大きなスクリーンが、風にかすかに揺れていた。

教会にあるような木製の長椅子が、スクリーンに向けて並んでいる。

どれもこれもが、どこか壊れている。

右手の3分の1ほどが一段高くなったステージ(現在も同じレイアウト)。

ステージの上には、重々しい竹の椅子が並んでいた。

客は、小学生くらいの少年から30歳前の男女。

少年たちは皆、タバコを吹かしている。

誰もそれを咎めようとしない。

日本なら、警官か生活補導の先生に補導されてしまうところだろう。

場内は、タバコの煙りが煤煙のように不健康に霞んでいる。

フイルムは傷だらけ、ジェネレーターのまわる音も耳障り。

映画は途中でよく切れ、そのたびに観客はヤジをとばす。

時には、火のついたタバコがスクリーンに向かってを投げられる。

前の客の頭に、火のついたタバコが落ちたのを見た。

当たった人は、困った顔を見せたが喧嘩にはならなかった。

2〜3年して、巡回映画は禁止になった。

なんでも、子供に与える影響を考えての措置らしい。

ウブドは芸能の村。

子供たちが、伝統芸能に興味を持たなくなってはたいへんだというのが、理由らしい。

@お

オカ・カルティニ(Oka Kartini)

オカ・カルティニは、ウブドの老舗バンガローのひとつ。

ギャラリーとレストランも併設している。

ウブド大通りの、トゥブサヨ村の北口近くにある。

カルティニは、女性につける名前。

名前の最後が「i」になるのが女性で、「a」になるのが男性と聞いたことがある。

インドネシア女性解放運動の先駆者「イブ・カルティニ(Ibu Kartini)」さんは有名だ。

4月21日、インドネシアでは、イブ・カルティニを讃える日である。

ウブドには、女傑が多い。

ベベ・ブンギルのラカさん、妹のライさんはアグンライ美術館の影のオーナー的存在。

カフェ・ワヤン・グループのワヤンさん、バビグリンのオカさん、レストラン・イブライのライさん、ママズ・ワルンのワヤンさん、などなど。

私的には、オカ・カルティニも奥様の力が大きいのではないかと思っている。

1980年代初頭、バンガローにYMOの坂本龍一氏が作曲のため宿泊したことがあると聞いた。

レセプションに、スタッフと撮影した記念写真が飾ってあったと、私の友人が証言している。

利用した部屋は現在残っていないが、エネルギーの強い部屋だったという噂もある。

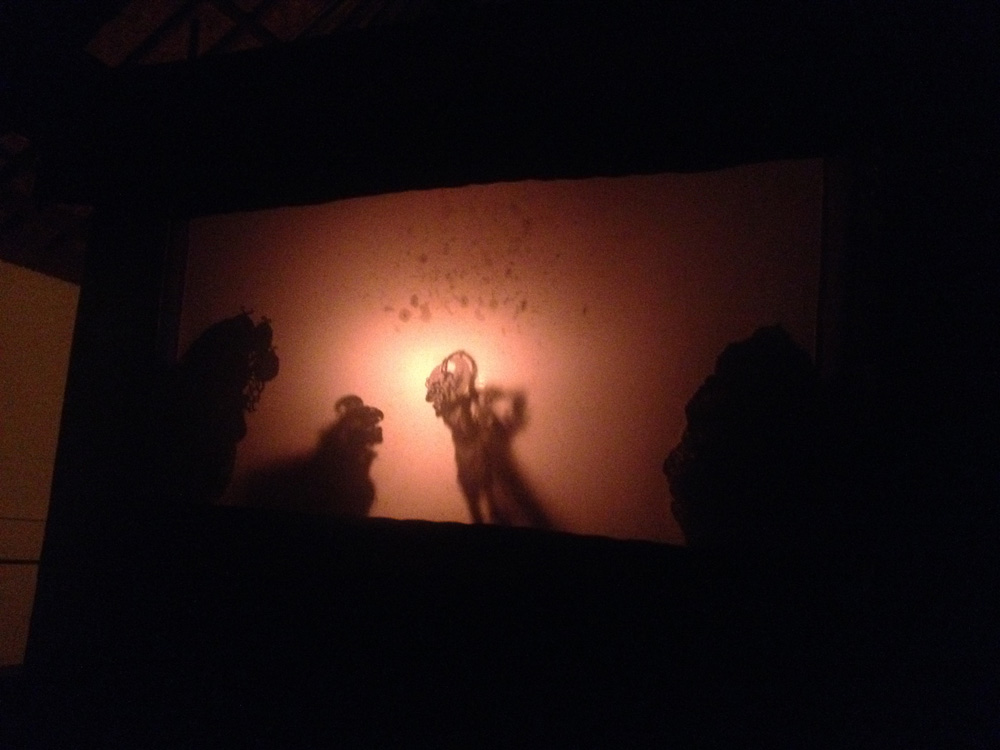

ホテル内のワヤンクリッ(影絵芝居)舞台で、定期公演が行われる。

バリ伝統芸能の中でも人気の少ない、ワヤンクリッを残そうと努力している。

演者は、息子のイダバグース・プトラ君が継いでいるようだ。

イダバグースは、ブラフマ階層の名称。

*ワヤンクリッ:http://informationcenter-apa.com/gk_wayang_kulit.html

○か行

@か

カジェン通り(Jl.Kajeng)の石畳

カジェン通りは、ウブド王宮からウブド大通りを西にワンブロック進み、東角にデサ寺院、西角にスターバックスのある建物の間を北上する道。

以前は、ロータス・カフェ横にある蓮池とデサ寺院の間を北にのびる細い坂道です、と紹介していた。

年を重ねるごとに、道案内の説明が変化する。

左右に連なる屋敷のほとんどが、宿を営んでいる。

この通りは、石畳の通りとして名が通っている。

石畳といっても、90センチ四方ほどのコンクリート製の敷石ですが。

コンクリート製敷石の表面には、メッセージが彫り込んである。

敷石一枚いくらでツーリストや村人に寄付を募り、その場で寄付した人にメッセージをを彫り込んでもらう、というものだった。

なんとも粋な発想ですよね。

1979年と1984〜5年に、行われた。

この頃の敷石は、入り口からほんの150メートルほど、「シティ・バンガロー」の前まで。

1994年に、10年ぶりに敷石の寄付が始まった。

この時は、400メートルほど延長されたようだ。

敷石の寄付金は、一枚Rp20,000-。

順調に集まったようで、総数約500枚。

メッセージの入った敷石が、道路に並べられた。

日本語で書かれたものもチラホラ。

敷石一枚一枚に込められた、それぞれの思い出は、これからず〜っと、このカジェン通りに残るのです。

この年の大晦日、カジェン通りの道路完成式が行われた。

完成式典は、ギャニアール県の役人を招待して賑やかなものとなった。

午前中に式典が始まり、そのあと路上でガムラン演奏、バリ舞踊と続き、夕方になるとジョゲ・ブンブンに突入し、夜は映画上映会まで開かれていた。

さすがウブドです。

その後も敷石は、奥へ奥へと敷き詰められていく。

村はずれから、さらに田んぼに続く道まで。

カジェン通りは現在、美しい田園風景が見られる散策道として多くの観光客が訪れる通りとなっている。

@か

カデッ・デヴィ・アルヤニ(Kadek Dewi Aryani)

1977年5月25日、カランガッサム県生まれ。

6歳の時、プリアタン村に引っ越し、プリアタン・スタイルのレゴンを習い始める。

舞踊専門高等学校SMKIを経て、インドネシア国立芸術大学ISIに入学&卒業。

舞踊の才能は、SMKI時代に開花し、ISI時代には、すでの有名な舞踊家になっていた。

彼女のタルナジャヤ舞踊は、一時代、寺院の奉納舞踊で引っ張りだったほどだ。

ISI卒業制作は、宙吊りになるという奇抜な作品を発表して、バリ舞踊ファンを驚かせた。

卒業後は、ガムラングループ「ニッタ・デウィ歌舞団を主宰。

女性のリーダーは、珍しかった。

グループには、スリン奏者になった弟のGus Tejaが共演した。

公演には、必ずコンテンポラリー舞踊も上演していた。

ジャンルを問わず創作舞踊にも数多く取り組んでいて、高く評価されている。

現在は、奉納舞踊アルジョ劇の出演にも忙しいそうです。

(エイチ・アイ・エス無料情報誌「バリ・フリーク」参照)

@か

カフェ・ワヤン

@く

マディ・クルトネゴロ(Madi Kertonegoro)

1955年、インドネシアの中部ジャワのアンバラ生まれ。作家、画家、詩人、演出家、役者、ダンサー兼振付け師。

78年に高校を卒業後、ジャワ島ジョクジャカルタの美術学校で皮革細工を修得したのち、単身バリに移る。

77年〜83年にかけてバリ島ペジェン村で、インドネシアの写実主義画家でありスカルノ前大統領の専属画家だったドゥラーのもとで絵画を学ぶ。

インドネシア国内はもとより、シドニー、カリフォルニアなどでも絵画の個展、芝居の上演等の豊富な経験がある。

現在はバリ島プリアタン村に、フューチャー・ピース・アート・ギャラリー(Future Peace Art Gallelry)を開いている。

また、94年春よりダヤ・ヌラニ・デワ・カトン(「直観力による知覚の光」の意味)という名のヨーガ学校をギャラリー内に開設。

地元バリの人々をはじめ、外国人旅行者のためにトレーニングを行っている。

著書には、「スピリット・ジャーニー」「ウブッド十字路の番人」訳者:武内邦愛

(ウブッド十字路の番人・著者紹介より)

@ぐ

グヌン・サリ(Gunung Sari)歌舞団

グヌン・サリ(Gunung Sari)歌舞団

このグループの歴史は古い。

グヌンとは山、サリとは聖なるもの、または物事の本質の意味を持つプリアタン村の歌舞団。

プリアタン村でバリ芸能史に大きな功績を残したマンダラ氏と、その仲間によって結成されたのが1926年。

その頃、バリ南部でゴン・クビャールのガムランはまだまだ珍しい存在だった。

1931年、パリで開催された植民地博覧会で絶賛され、その後も数々の海外公演をこなしている。

グヌン・サリが使用しているゴンは、澄んだ美しい花が香り立つような音色を持つガムランとして、バリ全土に広く知れ渡っている。

1950年代にはアメリカ公演。

71年にオーストラリア公演、81年にメキシコ公演を果たす。

グヌン・サリの名称は、同地のグヌン・サリ寺院からとった。

同寺院にある七層と五層の屋根を屋根を持つメル塔はグヌン・サリ楽団が寄贈したもの。

(参照:バリ島 楽園紀行)

s

@く

グヌン・ジャティ(Gunung Jati)歌舞団

タガス・カンギナン村のガムラン楽団と舞踊団。

スマル・プグリンガンの編成で知られる。

巨匠ランティールの演奏が圧巻だ。

(参照:バリ島カルチャー情報事典)

@く

グヌン・ルバ寺院(Pura Gunung Lebah)

ウブド西部・チャンプアン橋の上から川上(北)を覗くと、眼下に見えるのがグヌン・ルバ寺院です。

2つの川の合流地点(チャンプアン)に、ひっそりと佇む。

ウブドでもっとも歴史の古い寺院。

グヌン(Gunung)は山で、ルバ(Lebah=インドネシア語のBawah)は下の意。

深い渓谷に挟まれた小高い丘の意味として使われている。

グヌン・ルバ寺院からタロ村までの丘伝いの村々に寺院を建立したのは、高僧ルシ・マルカンディアの功績である。

潅漑システム・スバックの基礎もマルカンディアのアイデアで、これがグヌン・ルバ寺院がスバック寺院だと言われる由縁だろう。

気になるのは、オダラン(寺院創立記念日)だ。

グヌン・ルバ寺院のオダランは、ウク暦に従っている。

ウク暦の一年は、210日で巡ってくる。

ジャワ・ヒンドゥー文化の影響を強く受けた16世紀のゲルゲル王朝時代から伝わった暦だ。

マルカンディアが寺院を建立したのは、8世紀。

この時代は、サコ暦(太陰暦・353日、355日あるいは356日で1年が巡ってくる)に従っていたと認識している。

「なのに、なんでウク暦なの?」という、疑問が湧く。

グヌン・ルバ寺院は、テガララン郡の行政区に属するが、管理はウブドの王族・チョコルドがしている。

ウブド王宮が管理しているからだろうか、年々、煌びやかな寺院になっていく。

煌びやかになることに、村人は、必ずしも喜んではいないように見受けられる。

グヌン・ルバ寺院のオダランは、ウク暦の第1週・SINTAの BUDA(Rabu)KLIWONが初日。

この日は、PAGERWESI祭礼日でもある。

*潅漑システム・スバック:http://informationcenter-apa.com/kb_subak.html

*ウク暦:http://informationcenter-apa.com/kb_wuku.html

*サコ暦:http://informationcenter-apa.com/kb_saka.html

@こ

コリン・マックフィー(Colin McPhee)

1901年〜1964年

カナダのモントリオールに生まれる。

作曲家としてのみならず、バリ島のガムラン音楽を本格的に研究した最初の西洋人としてその名を知られる。

1931年から38年12月にかけて、通算5年バリ島サヤン村に滞在し、島中を旅してガムランの曲の採譜、楽団の設立などにつとめた。

帰国後、困窮を極めるなかで作曲活動を続け、後年カリフォルリア大学の音楽学科および民族音楽研究所の教授に迎えられた。

(熱帯の旅人・バリ島音楽紀行=コリン・マックフィー 著・大竹昭子 訳)

○さ行

@さ

サダ・ブダヤ(Sadha Bedaya)歌舞団

ウブド・サレン王宮所有の歌舞団。

ウブドには昔から、王宮の庇護のもとに、儀礼や祭礼の時にガムランを演奏するグループがあった。

王宮が衰退した後、観光客のために公演するようになり、1980年創設されたのがサダ・ブダヤである。

数あるウブドのグループの中でもリーダー的存在で、海外公演の経験もあり、しっとりとした落ち着いた演奏を聴かせてくれる。

特筆すべきは、踊り手の人材が豊富なことだ。

ウブドでは学校が終わると、多勢の村の子供達が王宮の前庭に集まってくる。

そこで彼らの先輩の踊り手達から丁寧に基礎を教え込まれ、優秀な踊り手に育って行く。

だから踊り手達の水準は高く、公演自体の質も常に安定している。

(参照:バリ島 楽園紀行)

@し

シルビオ・サントーサ( Silvio Santosa)氏

1978年に、ジャワ島からウブドに移住した人物。

インタビュー(2007年)で、シルビオ氏が当時を語ってくれた。

その頃、宿は19軒ほどしかなかった。

宿っていっても民家の間借りだから、ホームスティのそのものだ。

電気は通っていたが、電球のW数(消費電力)は5W〜10Wと小さく、停電は頻繁にある。

薄いガラス製の筒(ほや=火屋)におおわれた、灯油ランプが常備されていた。

テレビは、村の集会場に一台あるだけ。

テレビ局は国営のTVRI ただひとつで、番組も少なく、放映時間も短かった。

村人の娯楽のひとつに、巡回映画があった。

ウブド十字路にあるワンティラン(集会場)で、週2回ほど上映されていた。

インドネシア映画が500ルピアで、外国映画は1000ルピアだった。

ウブド大通りとモンキーフォレスト通りの一部はアスファルト道路だが、あとは土道だ。

サッカー場から南側の道路沿いは、すべて田んぼ。

ウブドエリアは、本当に小さかった。

プンゴセカン村あたりまで、見渡せたものだ。

街灯や店のネオンもない時代、夜になれば道は真っ暗闇。

闇の中で悪霊の姿を見たなんて話も、普通に囁かれていた。

*参考文献「地球の歩きかた・バリ島ウブド 楽園の散歩道」

1983年、観光案内所「ビナ・ヴィサタ」開設。

1984年、バリ島道路マップ「パスフィンダー=BALI PATHFINDER」出版。

ネットの普及の影響か、2015年(12版)から改訂版が出ていない。

パスフィンダーに記載されていたコラムが「バリ島・海のない村へ」と題して日本語版で出版されている。

シルビオ氏が自ら歩いたウブドの散歩コースは、ずいぶん役に立った。

2020年か2021年のコロナ禍の時代に、死去。

(写真:2007年・取材当時)

@し

シュピース(Walter Spies)

*名前についてはウォルター、ワルター、スピースと表記されている場合もある

ドイツ人の画家で、バリ現代芸術の父と言われる人物。1895年生まれ。

バリの魅力に魅せられ、1928年よりウブド王族に招待される形でウブドに移住。

チャンプアン渓谷に最初の住まいを構える(現在のチャンプアン・ホテルの敷地内)。

バリに移住した外国人の先駆けであり、バリ語も堪能、バリ文化にも造形が深かったことから、バリ人はもちろんのこと、様々な国から来たアーティストや学者が彼の元に集まった。

著名人ではチャーリー・チャップリンも彼を慕ったひとりである。

やがて、1930年代のバリ・ルネッサンスと呼ばれる時代の立役者となる。

画家として当時のバリ人画家たちに大きな影響を与え、バリでは伝統的手法に西洋画のエッセンスを加えたさまざまな絵画スタイルが確立していった。

同時に彼は、音楽や舞踊にも精通しており、さまざまな分野に影響を与えていく。

1931年に開かれたパリ植民地博覧会に、バリのガムラン音楽や舞踊などの芸術を出店するのに尽力を尽くした人物でもある。

また、宗教儀礼劇であるチャロナランをアレンジし観光客向けの劇にしたり、サンヒャン舞踊から観光用のケチャパフォーマンスを作り出し、現在の観光向けバリ芸能の礎を築いたのも彼だ。

画家としての代表作は「風景とその子供たち」であるが、作品のほとんどはバリ島外に運ばれ、しかもほとんど残されていないという。

現在バリ島内で見られる彼の作品は「チャロナラン」という初期作品一枚のみで、ウブドのARMA(アグン・ライ・ミュージアム・オブ・アート)にひっそりと展示されている。

幻想的で神秘的、プリミティブな雰囲気を感じさせる不思議な作品だ。

バリの美しさに心から感嘆し続けた彼が生み出した作品を、バリの空気の中でもっと色々と鑑賞できたなら、どんなにいいことだろうか。

(1936年、シュピースとボネの協力のもと、スカワティ兄弟を中心にピタ・マは画家協会が設立される)

ウブドで活躍していたシュピースだが、その活動が観光化に拍車をかけることとなり、やがては急速な観光化から逃れるように、田舎の小村イセIsehへと移住。

アグン山を望むひっそりとした場所に住居を構え、ここが彼のバリでの最後の住処となった。

その家は今も残されているが、現在は私的な所有家となっており、一般には解放されていない。

1938年、同性愛者であった彼は、ホモ・セクシュアルへの取り締まりが強まる中で逮捕されてしまう。友人たちの尽力で翌年には無事に釈放された。

しかしその翌年である1940年、ドイツがオランダを占領したことをきっかけに、当時オランダ領だったバリに滞在していたシュピースは敵国人として逮捕され、愛して止まなかったバリから離れてしまうことになる。

1942年にスマトラから移送船で移動中、日本軍の攻撃により船が沈没、シュピースは溺死した。享年46歳だった。

@す

スマラ・ラティ(Semara Ratih)歌舞団

Semaraは愛の神、 Ratihは月の女神だが、Semara Ratihは、肉体的な愛の結合の意。

1988年:グループ結成

リーダー:アノム氏=Anak Agung Gede Anom Putra

バリの芸能は元来、神々のために奉納されるもの。

ガムランは、王宮や村(バンジャール)が所有し、おもに儀礼のために演奏されていた。

スマラ・ラティは、今までのような古い習慣にとらわれない純粋に芸術性を求めて活動できる集団を創りたいと考えた。

目的を同じくするASTI(現在ISI=インドネシア芸術大学)の卒業生や在校生、そして、ウブド近郊の村々の優秀なガムラン奏者と踊り手たちによって結成された。

アノム氏と奥さんのアユと妹のオカ、演奏者で舞踊家でもあるマデ・シジャ&グスティ・ラナン、クビヤールのデワ・マハルディカ&ワヤン・プラワント、客員として高名な舞踊家が参加した。

ガムラン奏者のリーダーは、太鼓奏者で感覚派のデワ・ブラタ氏(現在Cudamani=スダマニのリーダー)と精巧派のチャタル氏。

鍵盤楽器の中心を奏でるデワ・アリット君(現在Gamelan Salukatのリーダー)の優雅なバチさばきも見応えがあった。

結成初期、村人たちは、彼らに練習場を提供しなかったと言う。

「ほかの村にお願いにいっても、掌をひらひらさせて皮膚病の犬でも追い払うように扱われた」とアノム氏は語る。

屈辱的行為を受けたわけだ。

ウブド村から遠く離れた村で、隠れるように練習を重ねる日が続いた。

グループのメンバーに対しても嫌がらせや邪魔が入り、練習ができないことが何度もあった。

そんなことでグループを脱退して行く者も出た。

収入のないグループに、メンバーは手弁当で参加した。

そして1990年、いよいよ定期公演(ラーマヤナ舞踊劇)をすることになる。

公演は、ラーマヤナ舞踊劇。

舞踊劇の前に、アノム氏のバリス・トゥンガルが演じられた。

定期公演は旗揚げしたものの、ウブドの観光案内所でチケットは扱ってもらえず、旅行者が訊ねても案内所では何も教えない。

そんなことから、メンバー自らチケットを売って歩いた。

まったく情報のない状態で、メンバーが誘った観客が前列に10人も満たないという、寂しい日が何ヶ月も続いた。

それでもメンバーたちは、いかにも楽しそうに公演している。

実力は、年々認められ、知名度があがっていく。

初の日本公演は、1992年。

日本公演後、定期公演はラーマヤナ舞踊劇から、日本公演で成功した演目に変わった。

バレガンジュールで入場には、度肝を抜かれた。

バリス・トゥンガル=アノム

レゴン・ジョボク=オカ&アユ・ワルン

クブヤール・トロンポン=デワ・マハルディカ

タルナ・ジャヤ=アユ

思い出すたびに、目頭が熱くなる。

*そう言えば、スマララティはもとよりウブドの定期公演でも初めてだと思われるアンコールがあった。

1995年頃のことだ。

この頃、スマララティの定期公演の観客は、100人ほど。

オランダ公演前の定期公演だっただろうか、演目の全てが終わってからも拍手は鳴り止まない。

海外公演に臨むメンバーの意気込みがそうさせたのか、魂の入った演奏と舞踊だった。

この日の演目は、ウエルカム・ダンス、演奏曲、アノム氏のバリス・トゥンガル、レゴン・ジョボッグ、ジャウック、演奏曲、ワヤン・プルワントのクビヤール・ドゥドゥック、アユのトルナ・ジャヤ。

感動を抑え切れない観客が総立ちになった。

観客全員が同じ思いだったのだろう、アンコールの声があがる。

メンバーも驚いたことだろう。

ガムラン演奏が始まった。

お約束のアンコールではない、演者と観客が望むアンコールだ。

故デワ・マハルディカ

@す

スダマニ

@せ

センゴール(Senggol)

バリには「センゴール」と呼ばれる、庶民に親しまれている集合屋台がある。

町や少し大きな村には、必ずある。

センゴールとは「すれ違いざまに軽く接触するような状態」のことを言うジャワ語。

人混みの中で恋人を探す時、この「センゴール」な行動をする。

肩を軽く触れ「ごめんなさい!」と言いながらきっかけをつくるのだ。

パサール・マラム(ナイト・マーケット、夜市)は、いつの頃からかセンゴールと呼ばれるようになった。

センゴールは、ウブドにもあった。

1989年〜1993年11月22日までの4年間存在した。

現在、ウブド公設市場の駐車場になっているところが、朝市、夜市が開かれていた広場だ。

朝市は、今でも開かれている。

広場というにはあまりにもお粗末な、砂塵の舞い上がる小さな砂漠のような空き地に15軒ほどの屋台が並んだ。

開設には、ウブド村営観光案内所「ビナ・ウィサタ」の設立者、シルビオ・サントーサの助力が大きい。

陽が西に傾き始める頃になると、大きなテーブルを乗せた台車が広場へやって来る。

細い木の柱が6本、さらに細い横木で組み立て、ビニール・シートで屋根をおおって小屋はできあがる。

テントの中央に、細長いテーブルが設置される。

テーブルの中央にはビール、コーラなどのボトル類がズラーッと並び、両側に木の長椅子が置かれる。

調理のためのコンロの上と客席の真ん中に、ケロシン・ランプをひとつづつ吊り下げて準備完了。

30分ほどで、屋台は完成する。

広場いっぱいに、青や茶色のビニール・シートの屋根が賑やかだ。

ではなぜ、ウブドのセンゴールは姿を消したのか?

ウブドの行政は、観光地化を目指した。

不衛生な屋台街は、ウブドのイメージを損なうと考えた。

レストラン経営者から、強力な撤去要請があったとも伝わっている。

カキリマ(移動屋台)のウブド乗り入れ禁止も、同じ理由からだろう。

*ウブドのセンゴール:http://informationcenter-apa.com/gt_senggol.html

(写真:1990年)

○た行

@ち

チャンプアン(Campuhan)

チャンプアン地名は、バリ島の各地にある。

2つの川の合流する地点は、どこもチャンプアンだからだ。

古代ジャワ語・現在バリ語の混ざるという意味のチャンプー(Campuh)に由来するようです。

バリ通のあなたならご存知だと思いますが、ナシ・チャンプールのcampurも混ざるという意味でしたよね。

ウブド西部にも、チャンプアンはあります。

ウブドの場合は、8世紀の始め、高僧ルシ・マルカンディアが、これから進むべき道の思考を混乱させられたことと、川が合流することとにちなんで、この地をチャンプアンと名づけた。

と、ロンタル・マルカンディアに記されてあるらしい。

橋を中心にした地域一帯をチャンプアンと呼び、ウブドのバンジャール(集落)の一つにもなっている。

橋の名前は、ジュンバタン・チャンプアン。

丘の名前は、ブキット・チャンプアン(通称:ブキット・チンタ)。

ウブド王宮の別荘「プリ・チャンプアン」が、丘の上にあったと聞く。

川の合流地点の丘に、ウブド最古のグヌン・ルバ寺院が建っている。

@ち

チョコルド・グデ・ラコー・スカワティ(Cokordo Gede Raka Sukawati)

ウブドを語る時、チョコルド・グデ・ラコー・スカワティを抜きにしては語れない。

彼こそが、ヴァルター・スピース、ルドルフ・ボネなどの西洋人芸術家を招き、芸術集団を創り、ウブドの発展に帰依した人物だ。

もうひとつ大きな功績は、1931年に開催されたパリでの国際植民地博覧会にバリ舞踊団を引き連れて公演した。

この公演でプリアタン村のガムラン・グループが一躍有名になった。

この時のリーダーが、アナッ・アグン・グデ・ングラ・マンダラだ。

1899年、ウブドの領主チョコルド・グデ・スカワティの次男として生まれた。

ギャニアールの小学校を卒業したあと、植民地時代の勝利者であった父親は、ジャワやバリ人の王家がそうであったように、西洋的教育をチョコルド・グデ・ラコー・スカワティにも受けさせた。

プロボリンゴの官吏養育学校に進んだ彼は、そこで学ぶうちに西洋的なものに憧れる抱く人生を送ることになった。

卒業した彼はデンパサールの警察勤務となった。

これは当時、お決まりの進路であったようだ。

長男夫妻が病気で他界し、彼は筆頭相続人となった。

まもなく父親が亡くなり、スカワティ家の当主となった。

それにともない、地方行政を担当する原住民植民地官吏であるプンガワの地位についた。

ウブドの中心の十字路の北西側にある「プリ・カントール」の王族。

@て

ティルタ・サリ(Tirta Sari)歌舞団

プリアタンの王族マンダラ氏が、メキシコ公演から帰国してから、1981年に創設されたグループがティルタ・サリだ。

彼らが使用する楽器「スマル・プグリンガン」の響きが、とにかく素晴らしい。

これは、バリで宮廷文化が栄えた16世紀頃に広まった、古典的なガムランの形態の一つ。

その特徴は、ゴン・クビヤールにない繊細で柔らかな音色にある。

清らかな水の流れに優しく包み込まれているような響きは、一度聴いたら忘れられない。

その演奏で踊られるレゴンの優美さは、他に類を見ないと言っても良い。

その他の踊りも、プリアタンの伝統を受け継ぐ名ダンサー達が、洗練されたスタイルを見せてくれる。

演奏者達のテクニックもトップクラスである。

1985年、大阪万博、国立劇場で公演。

(参照:バリ島 楽園紀行)

@で

デワ・ニョマン・イラワン (Dewa Nyoman Irawan )

バリ舞踊代表する踊り手で振付師。

1984年3月16日、プンゴセカン生まれ。

父と兄がガムラン奏者という芸術家一家に生まれ、幼少の頃から舞踊に親しむ。

中学在学中には、地元バリ人はもとより外国人にも舞踊の指導をしている。

スカワティ村第3高等専門学校(SMKI)舞踊科を経て、国立芸術大学デンパサール校 (ISI Denpasar) 舞踊科を卒業。

プトラ・ハルス(putra halus)と呼ばれるクビャールドゥドゥック、クビャールトロンポン等の優しい色気を放つ男性舞踊を得意とし、タルナジャヤなどの中性的な舞踊はもちろん、オレッグやレゴンなどの女性舞踊もこなす実力派。

デンパサール(バドゥン)スタイルはもとより、プリアタンスタイルも踊り分ける事ができる。

男性とは思えない美しさ、優雅さ、気品、色気のある舞踊、そしてその微笑みに女性と見間違える人も多い。

2008年バリ芸術祭ゴンクビャールコンテスト、ギャニャール県代表の舞踊家として選ばれ、演目の中でも最難関といわれるTari Palawakyaを披露し大絶賛され、その素晴らしさは10年以上経った今でも衰えていない。

クビヤール系の踊りは観光客にも人気があり、ウブド内の定期公演に引っ張りだこのデワ・ニョマン・イラワン氏。

2011年よりバリ州教育省(Dinas Pendidikan)の正規公務員として勤務。

就業時間外は外国人への指導や舞踊公演出演、婚礼や祭事用のメイクアップや着付け等多忙な日々を過ごしている。

日本人の生徒を多く持ち、日本への渡航回数も多いため日本語でのコミュニケーションもある程度可能。

親しみやすく、教え方も上手でわかりやすいと定評がある。

日本では舞踊公演だけでなくワークショップやメイクレッスン、着付けレッスンなど積極的に活動を行い、日本人舞踊家との交流やバリ舞踊及び文化等のプロモーションに全力を注いでいる。

@で

デヴィ・スカルノ (Ratna Sari Dewi Sukarno )

昭和15年、東京麻布に生まれる。

中学を首席で卒業、三田高校定時制に通い、千代田生命に勤務。

その後、女優をめざし東芸プロに入団。

赤坂のクラブに勤めながら母と弟を養う。

19歳でインドネシアのスカルノ大統領に見初められ妻となるが、クーデターにより大統領は失脚。

混乱のなかをパリに亡命、社交界で「東洋の真珠」とうたわれる。

政変を通じて約40年間を海外で暮らす。

ニューヨークでは国連環境計画の特別顧問として活躍。

優雅で煌びやかな衣装と華麗な経歴、そしてどこか浮世離れした不思議な存在感で、他に類のない独特なキャラクターと認識され、持ち前の才能を発揮してテレビなどに大活躍。

(デヴィ・スカルノ回想録・著者略歴より。草思社・2010年10月12日発行)

デヴィ夫人は一人娘のカリナと度々バリを訪れ、サヌールの「Tandjung Sari Hotel」を定宿としていた。

2000年初頭、私の友人(故・史郎さん)に連れられて「影武者」を訪れている。

欧米人の恋人を同伴していた

。

*メモ:古川大使の意向を大統領に伝えたところ、大統領は即座に対応し、1963年12月30日に大統領決定により残留日本兵123人に対してインドネシア国籍が付与されることになった。(2010/10/12発行・デヴィ・スカルノ回想記より)

@と

独立戦争の英雄

インドネシア独立闘争の際にングラ・ライの部隊で名誉の戦死を遂げたウブッド出身の英雄たちの名簿である。

括弧内は享年令と出身村名(バリ第一地区忠誠宣言協会資料より)

1)バン・ルンティ / イ・ワヤン・クドゥッ(48歳、ルンシアカン)

2)イ・クトゥッ・グレンジェン(21歳、ルンシアカン)

3)イ・スクン(42歳。サヤン)

4)イ・ルムッド(45歳、サヤン)

5)イ・スエタ(28歳、ウブッド)

6)イ・スニア(21歳、ウブッド)

7)イ・カジュン(30歳、ウブド)

8)イ・サルダ(35歳、バンジャール・トゥノン)

9)イ・ジュガ(26歳、バンジャール・トゥノン)

10)イダ・バグス・マニック(31歳、トゥブサヨ)

11)チョコルダ・ライ・プダック(43歳、プリアタン)

12)チョコルダ・グデ・ライ(42歳、プリアタン)

13)イ・リジャン(31歳、シンドゥ)

14)イ・デワ・グデ・ライ(23歳、シンドゥ)

15)イ・ナサ(39歳、シンドゥ)

16)イ・ノンブロン(24歳、プネスタナン)

17)イ・サルウィ(26歳、バンジャール・トゥノン)

18)イ・グデ・クルジュン(24歳、ウブド)

(マデ・クルトネゴロ著「ウブッド十字路の番人」より)

○な行

@に

ニラルタ(ダンヒャン・ニラルタ=Danghyang Nirartha)

晩年、拠点をウブドの南にあるマス村に構え、バリ島中を漫遊したと伝えられている。

最後は、バリ南部の海岸に建つウルワツ寺院から、瞑想しながら天に昇って行ったという伝説の人物。

ニラルタとは、いったいどんな人物だったか?

16世紀半ば、マジャパイトの末裔がバリ島に移り住み、ゲルゲル王朝が興されて、しばらくして政権をダラム・バトゥレンゴン王が握ることになる。

この時に、活躍したのが東ジャワの僧侶・ニラルタ。

バトゥレンゴン王に仕え、王権と祭司のパートナーシップの中でいくつかの功績を残した。

バリのカーストは、ニラルタによって、インド・ヒンドゥー教のカースト制度を模して作られたといわれている。

ニラルタは、ブラフマナ階層の祭司プダンダの祖となり、宮廷のための儀礼をつかさどる。

マジャパヒトの末裔たちは、称号を持つ3つの階層(トリワンサ)とし、政治をあたらせた。

先住のバリ島民は、低カーストのジャボ=Jabe(スドラ)に、それまで存在していた祭司たちも同じくは低カーストに押しやられた。

パドマサナと呼ばれる祠や社を寺院の境内に建てることを広め、「聖水による清め」の儀礼を創始し、「聖水の宗教」とまで呼ばれるバリ・ヒンドゥーの基礎を築いた。

この時代がゲルゲル王朝の最盛期で、ジャワ・ヒンドゥーの成熟した宗教、哲学、芸能は、バリ古来の文化と融合して独特の文化を開花していく。

トペン(仮面)劇、ガンブー劇、ワヤン・クリッ(影絵芝居)、宮廷音楽(ガムラン)など、王を褒め称える芸能を創作し、王の権威を見せつけた。

マス村は木彫りが有名だが、これはニラルタが神のお告げを受け村人に託したことに始まるらしい。

木彫りは、寺院や王宮の扉や壁を飾るために、また仮面は奉納舞踊のために使われた。

タマン・プレ寺院には、ニラルタが祀られている。

タナ・ロット寺院など、幾つもの寺院を建立した。

ウルワト寺院には、パドマサナと呼ばれる石で造られた神の座を設置した。

妻と娘はバリ北西部にプラキ寺院(Pura Pulaki)を建立。

娘は商売上手だったようで、商売の寺院ムランティン(市場の寺院)の建立に貢献している。

*ニラルタ=Nirartha:http://informationcenter-apa.com/kb_nirartha.html

@ね

ネカ・ミュージアム(Neka Museum)

順路は、まず古典までさかのぼり、バリ絵画の歴史がわかり易く説明される。

一通り見終わった頃には、来館者はバリ絵画の行方を予感できよう。

A・スミット館、写真館、画廊を新たに加え、より楽しめる展示になった。

必見なのは、生涯をバリに捧げた西洋人画家の作品。

また、アジア諸国の画家の作品もコレクションされている。

○は行

@は

ハン・スネル(Han Snel)

1940年代ウブドに移り住んだドイツ人画家(1999年没)。

バリ人女性シティ(Made Siti)さんと1958年に結婚。

1978年に、カジェン通りに「シティ・バンガロー=Siti Bungalows」オープン。

バンガロー内のレストランは、シティさんの手作りの味。

ハンスネル氏のギャラリーが併設されていて見学できる。

2011年8月、イタリア料理《il Giardine》としてリニューアルオープン。

*逃亡オランダ兵だったハン・スネルが画家となり、バリの踊り子と結婚してバリ島に住んでいた。

彼はゴーギャンのような絵を描いていたが、日イ友好協会会長の鹿島守之助氏と凸版印刷の山田三郎太社長のご協力を得て、日本で彼の絵の慈善展覧会を開いた。(2010/10/12発行・デヴィ・スカルノ回想記より)

@は

バリの絵画

西洋人のもたらした技法と交差してウブド・スタイルが生まれるまでの間、カマサン・スタイルは実にバリ唯一の絵画様式であった。

カマサン・スタイルは、ラーマヤナやマハーバラタ(ともに古代インド叙事詩)のストーリーがちりばめられた画面には遠近感がない。

登場する人物はすべて影絵芝居の人形のような姿で描かれ、特徴が乏しいが、配置によってその役割がわかる。

神はいつも必ず上にいる。

バリの人々は、いかなる時も、神々への畏敬の念を示すことを忘れない。

この様式の絵は、全体的に黄色っぽい。

自然から作られた絵の具が描くからだ。

黄色は、バリでもっとも神聖な色だ。

神々の漂う画面を黄色く仕上げるのは、人々の神を思う気持ちから自然に生み出されたのだろう。

クルタ・ゴサ裁判場の天井と、古代カレンダーの絵に見られる。

西洋人のもたらした技法と交差してウブド・スタイルが生まれるまでの間、カマサン・スタイル以外まったくなかったわけではないだろう。

寺院に奉納する絵画があったと考えられる。

グスティ・ニョマン・レンバットはその一人だろう。

(バリ島カルチャー情報事典:参照)

@は

パンチャ・アルタ(Panca Arta)歌舞団

週2回、マハバラータ叙事詩から題材を取り、それぞれ違う舞踊劇の公演を行っている。

水曜日は、レゴンに続いてバロンが登場し、迫力ある踊りをコンパクトに観せたあと、スンダ・ウパスンダのストーリーが展開される。

木曜日は、ジャウックという仮面舞踊とキジャン・クンチャナという黄金の鹿の舞で始まる。

そして、パンダワ五兄弟のアルジュナの息子ビマニュの物語が演じられる。

ヒロインであるシティ・スナリとのロマンティックなシーンもいいし、ビマニュのバリス舞踊も見ものだ。

(参照:バリ島 楽園紀行)

@ひ

ピタ・マハ画家協会

1935年、シュピース(Walter Spies)のアトリエの交流の中から、シュピースとボネ(Rudolf Bonnet)の協力のもと、スカワティ兄弟(Cokorde Gede Agung Sukawati)を中心にウブドの芸術家グループ画家協会・ピタ・マハ(Pita Maha)が設立される。

協会は、シュピースとボネにより30年代初頭から考えられていたもので、ウブドとその周辺に住む画家たちをひとつにまとめ、展覧会などの方法による会員の援助を目的としたもので、同時に会員の絵を評価する団体として機能する一種のフォーラムをつくり、バリ絵画の水準を保持することを狙いとしていた。

ピタ・マハはその後、ウブドだけにとどまらず、トゥブサヨ、プリアタン、マス、バトゥアン、サヌール、チュルク、デンパサールと他の村々へその活動範囲を広げてゆくことになる。

@ひ

ビッグ・ベービー

マス村とバトゥアン村の境・サカ村の三叉路に、赤ちゃんが正座している大きな石像がある。

赤ちゃんの石像は、われわれツーリストには、まったく不可解。

疑問に思った人も多いことでしょう。

この赤ちゃんに、どういう意味があるのだろうか?

ウブドの人に「あれは何ですか?」と聞いても、答えらしい答えは返ってこなかった。

通称・ビッグベイビー、またはノー・プロブレム人形だと答えるだけ。

事故の多発する三叉路なので「何事もなく通行できますように!」と願いをこめてノー・プロブレムという名称になったのだろう、と推測する。

ミステリアスな逸話がある。

バリの暦で15日に一度巡ってくる、悪霊が徘徊すると言われるカジャン・クリオンの夜中。

ビッグベイビーは、涙を流す。

ビッグベイビーは、みずこの供養をしているという。

いつのまにか、この場所が、みずこ供養の場になってしまった。

ビッグベィビーの製作者は、イダ・バグース・プトラ氏。v

マス村の彫刻家である。

称号でわかるように、ブラフマ階層(バリの最高位のカースト)の人物だ。

マス村は木彫の村として有名で、彫刻家がたくさん住んでいる。

プトラ氏が製作した彫刻は、1メートルほどの小さなものであるが、これが拡大されてサカ村の三叉路に置かれた。

赤ちゃんは家の王様、王様の中の王様。

そして、赤ちゃんは火を現し、小さな火はやがて、太陽のような偉大なものになるという。

名前は「Brahma Lelare(ブラフマの赤ちゃん)」。

ブラフマのシンボルだと、インタビューに答えてくれた。

石彫は、マス村のブラフマの人々によって寄贈されたそうだ。

@び

ビナ・ウィサタ(Bina Wisata)

1983年に、ウブドに開設された観光案内所。

ビナ・ウィサタの開設には、ひとりのジャワ人滞在者が関わっていた。

1978年よりウブドに移住していた、シルビオ・サントーサ氏だ。

彼とは、1990年5月、センゴール(夜市)で会った。

長椅子に腰を下ろし、薄汚れたビニールの掛かった長テーブル越しに、語ってくれた。

ツーリストが増加するに伴い、村人との間でトラブルが生じるようになってくる。

民家を間借りさせた宿は、まさにホームステイ。

電気も満足に供給されていない時代。

家主との意思の疎通は充分でなく、宿賃の問題では、たびたび激しい言い争いがあったと言う。

バリのヒンドゥー文化を理解していないツーリストの無礼な振る舞いに、村人は困った。

戸惑う村人からシルビオ氏は、相談を受ける。

観光地化でウブドが潤ってきていることは確かだ。

ツーリストと村を結ぶ窓口が必要だと感じた、と語る。

ウブド文化について、そして、不用意に神聖な祭礼や習慣を汚さないようにツーリストに伝えることが使命だと思った。

そんな経過で、ウブド初の観光案内所「ビナ・ウィサタ」は開設された。

定期公演のチケットが売られ、プリアタン村やボナ村のケチャへの送迎は、ここからミニバスのサービスがあった。

多くの日本人ツーリストが、お世話になったオフィスだ。

現在は、村営になっている。

ウブドの発展に功績を残した、シルビオ・サントーサ氏を忘れてはならない。

(写真は、1990年のビナ・ウィサタ)

@び

ビナ・ルマジャ(Bima remaja)歌舞団

ウブドの王族出身であるチョコルド氏がコーディネーターを務めるグループ。

サダ・ブダヤ歌舞団と同様、村で育った才能豊かなメンバーによって支えられている。

公園は週2回行われ、特に火曜日のラーマヤナ舞踊劇は、花形ダンサー総出演といった感じで見ごたえがある。

シータ姫や侍女役達の美しさもさることながら、脇役である猿王のハヌマンや魔王ラワナまでもが、迫真の演技を観せてくれる。

演出もわかりやすく、ダイジェストした物語でも楽しむことができる。

土曜日はレゴンを始めとする、バラエティに富んだ舞踊を上演している。

他ではあまり観られないクビャール・ドゥドゥックやクプクプ・タルム(蝶の舞)などの踊りもあり、これらもお勧めだ。

(参照:バリ島 楽園紀行)

@ふ

ブキット・チンタ(Bukit Cinta)

インドネシアでインスタグラムが普及し始めた2016年ほどから、各地にインスタグラム・スポットができた。

日本では、インスタ映え、と言う言葉もできているようですね。

ウブドのインスタグラム・スポットとして脚光を浴びているのが、チャンプアンの丘。

1990年、私がハイジの丘(アルプスの少女)として愛した場所だ。

グヌン・ルバ寺院の横を抜けて、裏の坂道を進んで行く。

しばらく登ると、前後左右が開けた丘に出る。

深い渓谷に挟まれた小高い丘の尾根伝いの道が、迎えてくれる。

幅2メートルほどの石畳が、1キロほど続く。

英語圏の皆様の間では「Campuhan Ridge Walk」と呼ばれている。

ローカルは、ブキット・チンタと呼ぶ。

ブキット=丘、チンタ=愛。

なんと「愛の丘」。

カップル、家族ずれ、グループ、ジョギングと様々な人が訪れ、丘を行き交う。

人々の憩いの場として親しまれ、スマートホンが活躍する。

グヌン・ルバ寺院オダランの際には、隣村からススオナン=御神体(バロン&ランダ)が奉納される。

この時、うねる尾根を進む行列が、龍のように見える。

いにしえから続いている景色なのだろう。

この世のものとは思えない、幻想的な風景だ。

@ぷ

ブドゥルゥ(Bedulu)

10世紀に、スワ・プラブ王国の都が存在した場所。

ブドゥルゥという地名は、ワルマデワ王朝最後の王ダルム・ブダウル(Dalem Bedahulu、またの名をブタラ・ダルム・ダルマ・ウダヤナ・ワルマデワ、スル・アスタスラ・ラトゥナ・ブミ・バンドゥン、タバ・ウルンとも伝えられている)に由来している。

この王は、マヤ・ダナワ王の末裔とも考えられ、タガナン村の起源に由来する名馬ウチャイ・スラワの持ち主としても知られている。(詳しくはアートダイジェスト刊『スピリット・ジャーニー』を参照のこと)。

彼は超能力を持っていたといわれ、ある日自分の首を切り取って片手に持っていたが、誤ってそれを川に落としてしまった。

不運にも川は、前夜の嵐のために激流になっていてあっという間に王の首は流れ去っていった。

あわてた王は、闇雲に手近にいた豚の頭を切り取り、自分の首に乗せた。(首をすげ替えたのは召使だという言い伝えもある)

それ以来、彼はブダウル(Beda-hulu)、すなわち「切られた」「取り替えた」、または「奇妙な( Beda)頭(Hulu])」と呼ばれるようになった。

やがてブダウルが訛って、ブドゥルゥになったという。

(マデ・クルトネゴロ著「ウブッド十字路の番人」より)

*不思議な魔力をもった王がいた。

この王は自分の首を家来に切らせて、すぐそれをくっつけるという不思議な力をもっていた。

ある日王はいつもの様に家来に首を切らせた。

しかしその時に大洪水がおきて、あっという間に王の頭はどこかに流れて消えてしまった。

あわてた家来は近くにあった豚の頭をすげかえた。

それから王は宮殿の高い所に身を潜めて、家来にはその事を漏らしてはいけないと命令した。

そうと知らずにある時に一人の少年は王の顔を見てしまった。

以来、豚頭王の事は国中にひろまった」

(バリ島カルチャー情報辞典・楽園協力隊/編)

@ぷ

プリ・ルキサン・ミュージアム(Puri Lukisan Museum)

プリ・ルキサンは、いい香りがする。

それは、青空と美しいコントラストをなしたチュンパカの白い花の匂い。

よく刈り込まれた芝の匂い。

貴重な作品が案外ラフに展開されていて驚くが、これはむしろバリ的であるともいえよう。

庭の池で釣りに興じる子供達の笑い声に遠く耳を傾けながら、バリ式鑑賞法に身を委ねてみよう。

@ぷ

プンゴセカン・スタイル(Pengosekan Style )(Bukit Cinta)

プンゴセカン・スタイルと呼ばれる絵画は、古典画と花鳥図がある。

画家は竹の筆を多く用い、水をあまり使わずに、遠くから見て美しい様に絵を仕上げる。

花鳥図は、村を訪れたひとりの欧米人観光客からの注文から始まったと聞く。

欧米人好みの構図と色彩で、日本画の花鳥風月がヒントになったわけではないようだ。

鳥や植物は画布の中に、まるで休息をとっているかの様に静かに佇む。

バリでもっとも新しい画風。

それが人気となり注文が殺到し、プンゴセカン・スタイルと呼ばれるようになった。

@ほ

ルドルフ・ボネ

オランダ人、画家、1920年代の後半からウブドに住んだ。

ピタ・マハと呼ばれる芸術集団を結成した。

○ま行

@ま

マルカンディア(Rsi Markandeya)

ウブド村名の由来に登場した「高僧ルシ・マルカンディア」。

ウブド村創生に、深い関わりを持つ人物だ。

8世紀の始め、ヒンドゥー教の高僧マルカンディアは、ジャワ島東部ラウン山麓の村で瞑想生活を送っていた。

瞑想中のある日、東の空に閃光を見た。

閃光は、山脈を西から東へと光りの帯を作った。

その遙か東方に、大空を貫く高峰がそびえていた。

しばらくして、光りは消え、霧雨とともに暴風が吹き始め、稲妻が大地を鞭打った。

それから間もなくして、空にとどろく不思議な声を聞いた。

「山の頂から頂まで、光明を帯びた領域をそなたに託そう」

神のお告げだ。

東方の島というのが、今のバリ島である。

高峰はグヌン・アグン(偉大な山)と呼ばれた。

バリ島に渡ったルシ・マルカンディア一行は、ジャワ島から眺めることができたアグン山を目標に進んだ。

1度目の遠征は失敗し、ウブド到着は2度目の遠征時だった。

ウブドで静養したマルカンディア一行は、聖地を求めて出発する。

2つの川に挟まれた尾根伝い(現在、チャンプアンからバンキアンシダム村までの尾根は「ブキット・チンタ=愛の丘」と呼ばれ、ローカルのインスタグラム・スポットになっている)に、北上していく。

13キロ先に肥沃な地を見つけた。

この地に、里を拓こうと奥深いジャングルを切り開いていった。

彼らはその地をサルワアダと名付けた、現在のデサ・テガラランにあるタロ村だ。

バンキアンシダム村からタロ村までの村々は、年に一度ススオナン(御神体=バロン&ランダ)が集合する儀礼が行われている。

マルカンディアは、生涯をこの地で終えたのだろうか?

記述は、残されていない。

タロ村周辺で、野生の白いひとこぶの牛を見かけるが、これはマルカンディア一行が持ち込んだものと考えられる。

@ま

マタハリ・コテージ(Matahari Cottage)

ウブドで、日本人経営の宿一号店。

1978年から毎年通い続けていた鈴木氏が開設したコテージ。

鈴木靖峰(すずき やすお)、昭和13年生まれ。

1982年6月23日、ウブド西部ジンバワン通りのウブド郵便局を南に少し行った東側に建った。

東側は、渓谷沿いになる。

数年後、近隣に「スハティ・バンガロー」が開業。

こちらも日本人経営の宿だった。

バックパッカーが主流だった頃。

1985年のガイドブック「地球の歩き方・インドネシア編」に、2つの宿は紹介されていた。

情報の少なかった時代。

日本人の宿泊客は、多かったようだ。

露天風呂を作ったが、人気のほどはもうひとつだった。

5年の賃貸契約が終わり、マタハリ・コテージを手放す。

1991年、鈴木氏は、ウブド王宮のある十字路からスゥエタ通りを2キロほど北上したサクティ村にコーテージをオープンした。

こちらは、目の前に広大なライスフィルドと遠くクタ方面までが見える美し景色の広がるコテージだ。

コテージ名は「ビンタン・パリ」。

ビンタン・パリは、南十字星という意味だと聞いている。

景観の素晴らしいレストランは「カフェ・ビンタン」。

15年の契約が終了して、ビンタン・パリは人手に渡る。

現在、鈴木氏は居を移したブントゥユン村に、「カフェ・ビンタン」を併設している。

@ま

アナッ・アグン・グデ・ングラ・マンダラ(Anak Agung Gede Ngurah Mandera)

1905年〜1986年。

プリアタン村の王族であるプリ・カレラン家の出身。

グヌン・サリ歌舞団の創始者。

グループが活動をはじめたのは、1926年頃のことである。

1931年、パリの国際植民地博覧会(団長チョコルド・ラコー・スカワティ)で公演。

1985年、ティルタサリ歌舞団の結成。

(バリ島カルチャー情報事典:参照)

@め

メカール・サリ(Mekar Sari)歌舞団

芸能の村プリアタンならではの新しいグループ。

何とガムラン演奏者のすべてが地元の女性達である。

重要な楽器であるクンダン(太鼓)を担当するのは、ティルタ・サリの花形ダンサーだ。

踊り手は地元の子供達だけで構成されており、その可愛らしさは特筆ものだ。v

ウブド周辺ではここだけしか観られないタリ・クリンチ(うさぎの舞)とタリ・トゥヌン(糸紡ぎの舞)、タリ・キジャン(鹿の舞)は仕草がユニークなので、人気抜群だ。v

ここでデビューした小さな踊り子達は、成長してさらに踊りが上達すると、ティルタ・サリやグヌン・サリなどの一流グループに出演するようになる。

まさに踊り子にとっての登竜門である。

誰が明日のスターになれるか、目星をつけ応援するのも楽しいだろう。

(参照:バリ島 楽園紀行)

@も

デワ・プトゥ・モコ(Dewa Putu Mokoh)

1932年12月31日、プンゴセカン村生まれ。

叔父には、バリ絵画の巨匠であるグスティ・クトゥッ・コボッ氏やグスティ・マデ・バレットがいる。

幼い頃から画家になるための教育を受ける。

1970年、20名ほどの画家仲間と「コミュニティ・オブ・アーティスト」グループを結成。

1975年、プンゴセカン村でグループ展を開催。

以後、バリ島内の美術館、ホテルなどでエキジビションを展開する。

1985年、モコ氏のアートに変化が起こる。

伝統的な画法やモチーフにとらわれない、独自のスタイルを確立した。

それは、かなりユニークな作風だった。

1995年、日本で初めての個展を福岡のギャラリーで開催。

2010年、死去。

(エイチ・アイ・エス無料情報誌「バリ・フリーク」参照)

デワ・プトゥ・モコ

1936年プンゴセカン村で生まれる。

6人兄弟の長男。

父親デワ・ライ・バトゥアンは、ウンダギ(バリの伝統的建築家)であり、有名なガムラン音楽家だった。

母親グスティ・ニアン・ライは、ラマック(お供え物の装飾)作りの専門家。

モコ氏は、小学校に相当する人民学校(SR)で、わずか3年間の教育を受けただけ。

15歳頃から絵の勉強を始めたが、画家になりたいとという願望は幼い頃から心を悩ませていた。

残念なことに、父親は画家になりたいという彼の願望に強く反対し、むしろ彼がアヒルや牛を飼って野良仕事をすることを望んでいた。

父親にとって、絵を描くことは単なる時間の無駄であり、収入にはならないと考えていた。

しかし、10代のモコ氏は十分な主導権を持っていた。

彼は水田で働くのに忙しかったが、時間を見つけては叔父のグスティ・クトゥッ・コボックとグスティ・マデ・バレットの家で遊ぶことが多かった。

モコ氏は彼らが絵を描いているのを見て賞賛するのが大好きで、スケッチ、カラーブロッキング、シェーデイング、ハイライト、グラデーションなど、多くの伝統的なテクニックを彼らから学んだ。

その後、1929年からウブドに住んでいたオランダ人画家ルドルフ・ボネット(1895〜1978) に会う。

ボネット氏はピタマハ・グループ(1936)とウブド画家グループ(1951)の創設者の一人でした。

モコ氏は、叔父たちから作り方を学んだ絵を見せたがります。

ボネット氏はモコ氏に現代絵画の原則を教えます。

これには色の認識、色の混合、構成、自分自身の創造性の発見テクニック、そして絵画における自由の原則が含まれていた。

ボネット氏は常に、モコ氏が伝統的なテーマに焦点を当てたコボックやバレットの足跡をたどるのではなく、自分自身の創造性を模索することを提案していた。

ボネット氏とのこの接触の結果、モコ氏は悟りを経験します。

優れた絵画とは、画像領域を満たす複雑な構成を持つラーマーヤナやマハーバラタのテーマを持っている必要はないことに気づきます。

そのような絵の目的は、画家のイメージを扱う能力の欠如を隠すことであると感じた。

モコ氏にとって優れた絵画とは、画家の身の回りの物体をベースにしたり、単純な着色技術や画像処理を使用して空想や想像力に基づいて作成したりすることができる。

画家は、あえて異なるスタイルや対象を使って絵を描き、新たな可能性を探求しなければならない。

時間が経つにつれて、モコ氏の絵画のテーマは非常に多様になっていった。

日常生活、動植物、民間伝承、子供の世界、ファンタジー、エリティカ、または興味を引いた単純なものを

穏やかな筆致で、ユーモラスで無邪気、そしてしばしば驚くべき物語を描いていった。

モコ氏の絵は、国内の展覧会に加えて、アメリカ、オーストラリア、デンマーク、フィンランド、オランダ、ドイツ、イタリアを含む海外の多くの共同展覧会に出品されている。

1995年に、日本の深赤美術館で個展が催されている。

(BASAbali WiKi:参照)

@も

モンキーフォレスト(猿の森)

ウブド南部にあり、プンゴセカン村とニュークニン村に囲まれた森。

所有は、ウブド地区のパダンテガル村。

隣接する村人からは、猿の森とは言われず、ダラム寺院のある森と呼ばれていた。

鎮守の森としての聖域である。

埋葬場、火葬儀礼場、沐浴場がある。

ビンギン菩提樹は、見応えがある。

垂れさがる太い気根を利用して、あやとりで作った吊り橋が圧巻。

パダンテガル村からダラム寺院までの道は、ハヌマン通りと呼ばれている。

(現在、ハヌマン通り南から猿の森までは、モンキーフォレスト・スラタンと呼ばれている)

ハヌマンは、ヒンドゥー教の聖典ともなっている叙事詩『ラーマーヤナ』に登場する神猿。

ウブドの王宮から猿の森までの道がモンキーフォレスト(Jl.Monkey Forest)と呼ばれるのは、ツーリストが増えてからのこと。

正式名には、古くは「Jl.Hutan(森) Kera(オナガザル)」。

現在は「Jl.Wenara wana」と標示されている。

モンキーフォレストは、通称だ。

村人が興味を示さなかった野生猿のいる森に、観光客が訪れるようになる。

ウブドは今、村自体が観光地になった感があるが、その昔、見所と言えば唯一「モンキーフォレスト」だった。

ウブドが観光地としての人気が高まると、入場者も増え、料金を取るようになった。

施設名:Sacred Monkey Forest=Mandala Wisata Wenara Wana

(https://monkeyforestubud.com/)

インドネシア・バリ島ウブドにある野生猿の自然保護区。

約200頭の猿が生息している。

2000年に入ると、1日入場者数1000人と言われるほどの人気スポットになる。

来園者の車が、交通渋滞の原因となり始めた。

2015年に、エントランスの建物と大駐車場の工事が開始。

完成は2017年10月5日、入場ゲートが移動。

田んぼビューが売り物だったホテルやレストランは、大駐車場の完成で打撃を受けているようだ。

*ビンギン=Bingin:http://informationcenter-apa.com/kb_bingin.html

○や行

@ゆ

ユリアティ(Gusti Ayu Sri Yuliati)

バリ舞踊の踊り手。

1984年、プリアタン・トゥブサヨ村で次女として生まれる。

姉アルタティックさん、妹ビダニさんも優秀な踊り手。

彼女のデビューは、1991年、ご婦人たちのガムラン・グループ「メカール・サリ歌舞団」だった。

踊ったのは、 I Nyoman Cerita氏の作と言われる「タリッ・クリンチ=Tari Kelinci(ウサギのダンス)」。

うさぎの群れが草原で楽しく戯れる姿や、えさを探す様子を数人の子供たちで踊る。

飛び跳ねる仕草が愛らしく、観光客に人気。

演奏者のご婦人たちは、我が子を見るような優しい眼差しも微笑ましい。

この踊りで先頭で踊っていたのがユリアティさん。

観客の誰もが、彼女に釘付けになった。

「きっと素晴らしい踊り手になるだろう」と、日本人のバリ舞踊愛好家の間で噂となる。

ユリアティさんを一目見ようと、公演だけでは物足りず、実家で経営している宿に泊まる日本人が増えた。

なんと宿の名前は「ユリアティ・ハウス」。

その後、プリアタン村の伝統あるティルタ・サリ歌舞団に移籍。

ここで本格的に舞踊を習う。

さもありなんという感じで、レゴン・ラッサムのチョンドン役を得る。

1995年4月、チョンドン役が当たり役となり、日本公演に同行。

1995年7月、ギャニアール県で行われたレゴン・コンテストで優勝。

切れの良いチョンドンは、一躍脚光を浴び、バリ屈指の踊り手になっていく。

彼女の踊るタルナジャヤも人気が高い。

2005年(平成17年)、NHKテレビ「アジア語楽紀行 バリ・旅するインドネシア語」に出演。

踊りができなくなっても生活できるようにと、芸術専門学校に進まずに、国立ウダヤナ大学を卒業する。

写真中央がユリアティさん

○ら行

@ら

チャンプアンのラクササ(Raksasa)伝説

ラクササは、巨人、怪物、大きな、巨大なという意味のインドネシア語。

チャンプアンの川のほとりに、岩壁を掘った洞窟があった。

この話は、その洞窟にまつわる伝説だ。

ある夜のことだ。

夫婦は、いつものように行商に出かけた。

帰り道、突然の雨に襲われた2人はチャンプアンの洞窟に駆け込んだ。

渓谷を下り、川底の浅いところを道として渡っていた頃の話。

洞窟は気味が悪くなるほど薄暗い。

雨はますます強くなる一方。

夫婦は肩を寄せ合うようにして、入り口でしゃがみ込んだ。

しばらくすると、洞窟の奥から得体の知れない物が近づいてきた。

寒さのために、二人はまったく気づかない。

得体の知れない物は、2人の背後に立った。

夫婦は背筋に冷たいものを同時に感じ、お互いの顔を見合わせた。

そして、振り返った。

そこには、世にも恐ろしい悪霊が見下ろしていた。

洞窟が悪霊のすみかだとは知らなかった2人は、腰を抜かすほど驚いた。

わなわなと震え怯える夫婦は「命だけはお助け下さい」と哀願した。

「おまえたちの命はいらない。その変わりに、若い娘を生け贄に出せ。そうすれば、ひきかえに富を授けてやろう」

働けど働けと、いっこうに貧乏から抜け出せない夫婦は、悪霊のこの誘いに大いに食指を動かされた。

「生け贄の若い娘は、お前たち夫婦の家にいる娘だ。子豚の丸焼きのようにこんがりと焼いて持ってこい」

家には、実の娘と姪がいる。

つらい行商に追われる生活に前途を失望している夫婦は、大いに悩んだ。

そして、思いついた。

「そうだ姪を生け贄にしよう」

夫婦は、一目散にわが家へと急いだ。

真っ暗闇の中で、2人は生け贄を用意した。

あまりの暗さに間違いを犯してしまった。

姪を殺したつもりだが、実は自分たちの娘を焼いたのだ。(伝説といえども残酷な話だ。著者の声)

したくがととのうと、2人はそれを抱えて洞窟へ向かった。

働きづめですっかりお腹をすかせていた夫婦は、よく焼けた肉の匂いに誘われて洞窟に着く前に味見をしてしまった。

すると、不思議なことが起こった。

どうしたことか、夫婦はみるみるうちにラクササ(巨人)と化したのだ。

爪はのび、牙が生え、顔は醜く、声はかすれ、嫌な臭いまで漂いだした。

夫婦は自分たちの愚かさを悔やんだ。

しかし、時すでに遅し。

こんな姿で村へ戻ることもできず、夫婦は洞窟に身を隠すことにした。

悪霊は夫婦につきまとい、毎日のように生け贄を持ってくるように催促する。

こまり果てた夫婦は、しかたなく寺院祭礼のさなかに踊り子をさらうことにした。

寺院祭礼のたびに、踊り娘がひとり消えることを不思議に思った村人は、相談し、ひとつのアイデアを考えついた。

踊り娘たちに米粒の入った小さな包みを持たせることだ。

万一さらわれた時には、この米粒を道筋に落としていけば行方がわかるというわけだ。

そして寺院祭礼の日、踊り娘たちは米粒の入った袋を持たされた。

しかしこの日も、村人たちの細心の注意にもかかわらずも、踊り子がひとり消えてしまった。

村人たちは、さっそく米粒のあとを追うことに。

ところが残念なことに、米粒は川のほとりで途絶えてしまっていた。

そんな騒動から数日後、水田を耕している農夫の前にラクササが現れた。

農夫は驚き逃げようとするが、ぬかるみに足を取られて逃げることができない。

そこで農夫は、降参するふりをして、こう言った。

「おいラクササ! 俺の筋肉はそう簡単には食いちぎれないぞ。

ごちそうをいただく前に、お前の牙を切り株で研いたらどうだ」

ラクササは、農夫の言うように切り株に牙を突き刺した。

まぬけた話で、牙は切り株にしっかりと刺さり、口にはねばねばした樹液がくっつき離れなくなってしまった。

こうして農夫は、身動きのできないラクササを退治した。

村人総出でラクササの足跡をたどると、チャンプアンの川のほとりにある洞窟にたどり着いた。

洞窟に入って行くと、そこでは大女が石臼を前にして何かをこしらえていた。

村人たちが大声をだすと、大女は洞窟の奥へ逃げて行った。

村人たちは、洞窟の入り口にありったけの薪を積みあげると、火を放った。

洞窟は燃やつきた。

こうして、寺院祭礼で娘の消えることはなくなった。

*バリ島見聞録「チャンプアンのラクササ(Raksasa)http://informationcenter-apa.com/kb_campuhan.html」から。

@り

リオ・ヘルミ(Rio Helmi)

1954年11月12日、スイス生まれ。

父親はインドネシア人で、母親はトルコ人。

父親が大使館に勤めていた関係で、幼い頃からヨーロッパ、オーストラリア、ジャカルタなどの海外で過ごす。

2〜6歳までは、オーストラリア。

その後、5年間ジャカルタ生活のあと、15歳までスイスで暮らす。

1971年〜、バリ島ウブドに移住。

1975年頃、以前から好きだった写真を本格的に始める。

バリの宗教、芸能、慣習に興味を持ち、多数の写真集を出版している。

空港写真家だと認識するほど、ダイナミックで素晴らしい写真集の数々。

ウブド大通りの老舗レストラン「ロータスカフェ」の初代オーナーと聞いている。

ウブド、スミニャックにギャラリーを開設している。

チベット仏教最高位の高僧ダライ・ラマ14世とも、交流があるようです。

(エイチ・アイ・エス無料情報誌「バリ・フリーク」参照)

@り

リノ(Ketut Rina)

インドネシア・バリ島タガス村在住の舞踊家。

バリ舞踊とコンテンポラリーを演じる。

世界各地で、ワークショップやパフォーマンスなど多数行っている。

インドネシアを代表する演出家(振付家)サルドノ・クモス氏によって作られたケチャは、独創的だった。

1971 年、サルドノ氏は4人舞踊家とともにでバリ島トゥガス村を訪れた。

この時、トゥガス村にはケチャのグループがなかった。

サルドノ氏らは、村人と共同でケチャを創作した。

ケチャは、上半身半裸の男性達の舞踏劇と、チャの男声合唱が特長だ。

チャの合唱は複雑で、世界に類のない独特のかけ声だと言える。

観光客向けに演じられているケチャは、ラーマヤナ舞踊をメインにチャの合唱が伴なう、ヴァルター・シュピース創作のものが主流。

サルドノ氏の創り出したケチャは、2つのグループによる掛け合いを闘鶏に見立てて、両者が戦うように声を出して演じる。

モチーフは、ラーマヤナ叙事詩に登場する猿王スバリとスグリオ兄弟の戦いの話だ。

物語は、洞窟に逃げ込んだ魔王マヘサ・サラを、兄スバリが退治に行くところから始まる。

洞窟から流れ出す川に、赤い血が流れたら魔王が死に、白い血が流れ時は自分が敗れたしるしとした。

「もし、白い血が流れた時には、ただちにこの洞窟を埋めよ」とスバリはスグリオに命じる。

スバリは、洞窟の壁に魔物の頭を打ち付けて退治した。

しかし、川には魔物の赤い血とスバリの白い血が流れてきます。

スグリオは、魔物もスバリも死んだものと思いこみ、洞窟を大岩で塞いでしまいます。

スバリは、自分が勝ったことを知りながら、スグリオが洞窟を塞いでしまったと考える。

こうして、兄弟の激しい戦いがはじまるのであった。

松明をかざし、火のついた椰子殻を蹴飛ばして熱演する。

リノさんの熱演は、興奮ものだ。

1976年、サルドノ氏が天才舞踊家と賞されるリノのために創った、オリジナル「チャ・リノ」は、現代に至るまで少しづつ形を変えながら上演されている。

リノのケチャは、満月/暗月の日にアルマ・ミュージアム・オープンステージで上演している。

「Monkey Chant From "The Fall"」に出演しています。

@り

クトゥット・リエール(Ketut Liyer)

リエール氏は、プンゴセカン村の高名なバリアン=Balian(バリの呪術師)。

専門は、子供に関する儀礼を司るお坊さん(マンク)だが、手相占い&薬草による病気治療もできる。

バリアン・ソンテン=Balian Sontengと呼ばれていた。

90年初頭、バリ人友人の子供の儀礼に立ち会った時に、お会いした人物がリエール氏だった。

マンク(僧侶)姿で微笑まれていたが、眼光に力を感じた。

中沢新一の「虹の理論」(平成2年9月25日・発行)に、リエール氏は登場する。

第二章:ファルマコスの島は、弟子入りして、まとめたとレポートだと記憶している。

数ヶ月の滞在で、彼は気づいた。

このまま滞在を続けて、マジックの研究していては危険だと感じて、取材を切り上げて帰国したようだ。

エリザベス・ギルバート著の「Eat, Pray, Love」は、スピリチュアル嗜好の欧米人に人気を博した。

この小説の中でリエール氏は、重要な役割の人物として登場する。

日本語版「食べて、祈って、恋をして」は、訳者:那波かおりで、2009年12月16日に発売されている。

「邦題:食べて、祈って、恋をして」は、ジュリア・ロバーツ主演で映画化され、リエール氏は世界的な有名人となる。

出演依頼があったが病弱で叶わず、映画は代役が務めた。

2009年、ウブドの各所(市場、モンキーフォレスト、グヌン・ルバ寺院、ジュンジュンガン村の隠れ家etc)で撮影された。

公開は、2010年9月17日。

放映後、多くのツーリストが訪ねて来るが、施術のできる身体に戻ることはなかった。

2016年7月16日、火葬儀礼が盛大に執り行われたのを記憶している。

昔の人のことで生年月日がわからず、享年100歳くらいだろうと言われている。

*バリアン(Balian):http://informationcenter-apa.com/kb_balian.html

@れ

グスティ・ニョマン・レンパット(Gusti Nyoman Lempad)

ウブド領主のスカワティ家の宮廷画家。

1920年代のピタ・マハの創設時の有力メンバーの一人。

作品は、ネカ美術館、デワンガ美術館、レンパット記念館が保存している。